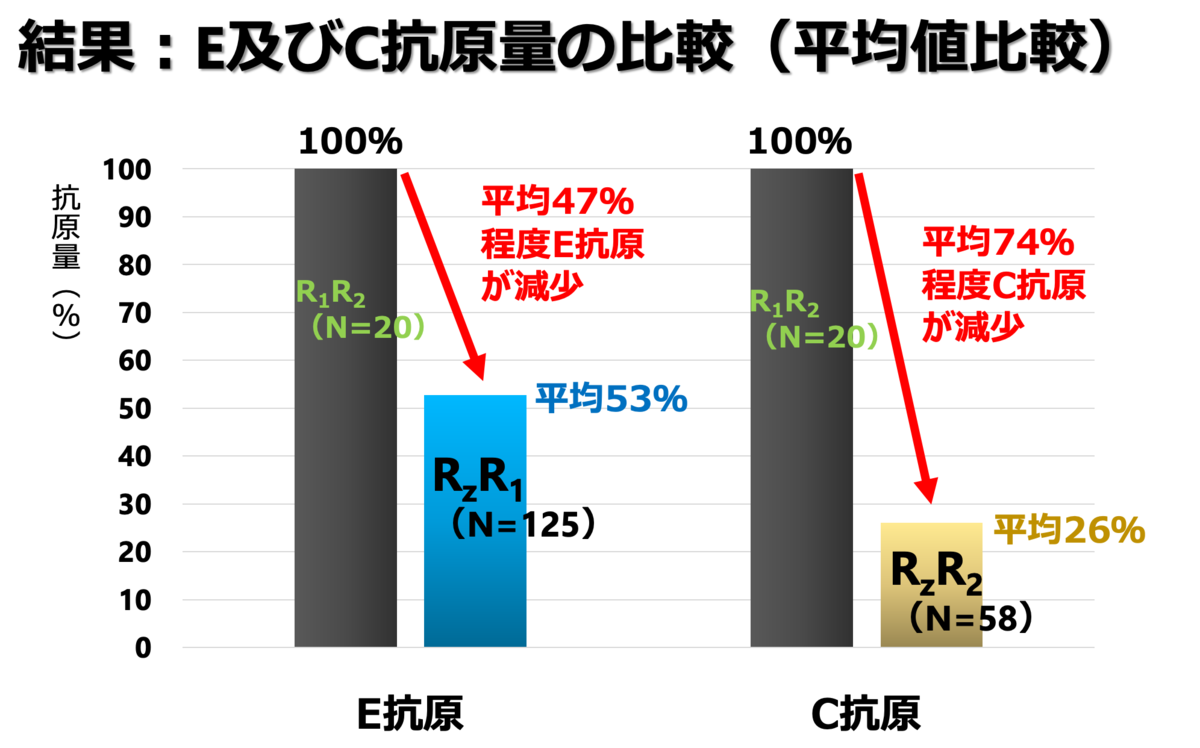

Rh血液型のCとc、Eとeは対立関係にある抗原のため、レアな表現型(D--やcD-など)を除けば、抗原はホモ接合かヘテロ接合の表現型となります(通常の表現型ではC-,c-やE-,e-はない)。C+,c-のC抗原はC+,c+よりも抗原量が多く、同様にE+,e-はE+,e+よりもE抗原量は多いことが知られています。そのため、Rh系の抗体同定の際には量的効果を考慮して検査を進める必要があります。特にRh系抗体は他の抗体と比べて検出頻度が高く臨床的意義のある抗体です。また、日本人の表現型頻度から抗Eと抗c、抗Cと抗eは同時に検出される特徴があります。通常複数抗体の鑑別を行う際には、一方の抗原のみが陽性の赤血球が必要となります。例えば、抗Eと抗cを同定する場合には、RzR1(D+C+E+c-e+)表現型赤血球が必要であり、抗Cの同定にはRzR2(D+C+E+c+e-)の表現型赤血球が必要となります。但し、RzR1やRzR2などの表現型赤血球のE及びC抗原は、これまでの経験から抗原量が低い傾向が示唆されています。そこで、フローサイトメトリー(FCM)で抗原解析を行い実測してみました。比較対照にした表現型はR1R2(D+C+E+c+e+)です。RzR1のE抗原及びRzR2のC抗原はともにヘテロ接合型であるため、理論的にはR1R2型のE及びCと抗原量は同程度になると考えられますが、RzR1のE抗原及びRzR2のC抗原は顕著に抗原量が低下していることがわかりました。RzR1型のE抗原量は、R1R2型のE抗原量を100%とした場合、平均値で52.8%の抗原量と考えられました。同様に、RzR2のC抗原量は、R1R2型のC抗原量を100%とした場合、平均値で26.1%の抗原量と考えられました。抗Eや抗Cを含む複数抗体の抗体同定には、Rz表現型赤血球との反応性の観察が欠かせません。従って、Rz表現型の特徴を理解することが重要であり、抗体同定の際には複数例の反応を観察する必要があります。また、抗体価測定の際には、基本的にはヘテロ接合型の赤血球を用いますが、抗E+抗c保有者で抗Eの抗体価を測定する際、RzR1の赤血球(E抗原がヘテロ)は適していないということです(そもそもRz表現型赤血球は頻度が低く、市販品パネル赤血球にも含まれていることはまれなので積極的に使用することは少ないと思いますが)。

【Keyword】#Rh血液型 #Rz表現型赤血球 #量的効果

【参考Blog】

#106:ケーススタディー(Episode:06)Rh系抗体の特異性は単純ではない(抗Ce+抗e)

https://www.bloodgroup-tech.work/entry/2021/01/08/050952

#070:不規則抗体の抗体価測定が必要になった際の(はてな?)

https://www.bloodgroup-tech.work/entry/2020/07/24/053720