この2例は、A1B3型の2例です。どちらもスライド法による抗Bとの反応は、混和後すぐには凝集が観察されず、数十秒後にようやく微細な凝集が観察されるようになります。2分後の反応態度が写真の凝集です。混和直後の判定では抗B試薬とは一見陰性に見えるため、オモテA型と誤判定する可能性もあります。由来の異なる抗B試薬との反応は若干反応性が異なることも亜型の特徴です。従って、どのメーカーの試薬を使用するかで微妙に見え方が異なってきます。

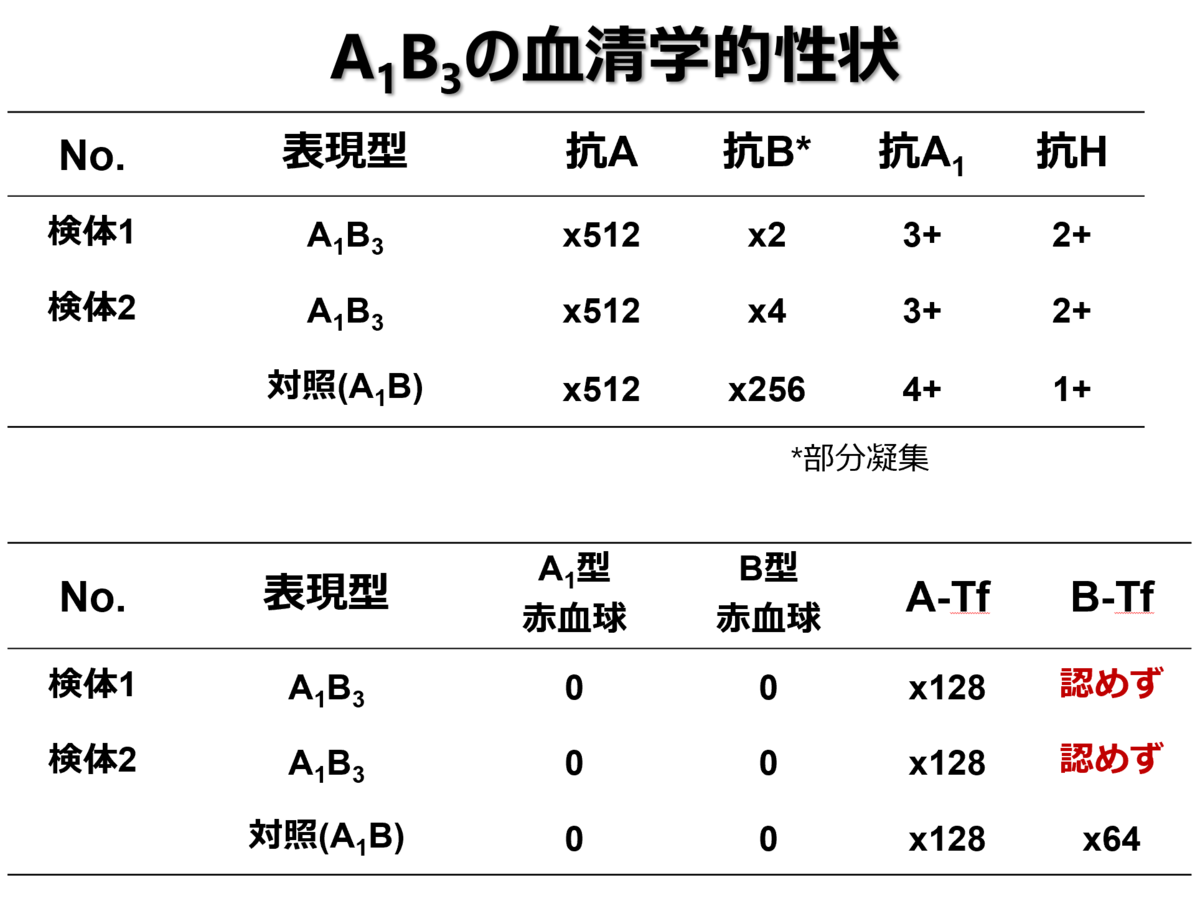

血清学検査の結果、抗B試薬を用いた被凝集価は2~4倍程度でした。抗A1レクチンとの反応は陽性であり、A1型であることが確認されました。血漿中には抗A及び抗Bは認められず、ウラ検査はAB型でした。B抗原の反応がこれだけ低下していても血漿中には不規則性の抗Bは認められませんでした。血漿中のB転移酵素も認められませんでした。ABO遺伝子型はA/Bであり、B遺伝子側が亜型遺伝子でした。この遺伝子はエキソン7領域に一塩基置換のあるB遺伝子でした。血漿中のB転移酵素活性が認められなかった結果と一致しています。唾液検査では、被検者唾液からAとH型物質が確認されましたが、B型物質は通常のAB型と比べて非常に微量しか認められませんでした。爪を用いたABO型ではAB型と判定可能でした。フローサイトメトリー(FCM)解析では、A抗原は通常のAB型よりも抗原量が増し、B抗原量は典型的なヒストグラムパターンを示しました。

AB型の亜型では、通常、正常なA又はB遺伝子が存在し、もう一方に亜型遺伝子が存在します。A3B型の場合はA遺伝子側に変異があり、AB3型の場合はB遺伝子側に変異があります。A及びB抗原は、H抗原を基質としてA又はB転移酵素によってA及びB抗原が付加されます。一方に正常のA又はB遺伝子が存在すると糖が付加される場合に亜型遺伝子がコードする転移酵素活性は顕著に低いため、競合が生じO遺伝子とヘテロ接合した場合よりもさらに抗原量が低下します。今回の2例が仮にO遺伝子とヘテロ接合だった場合は、もう少しB抗原量が多くなっていたと思います。O遺伝子とヘテロ接合した場合と、A又はB遺伝子とヘテロ接合した際の抗原量には違いが出るということです。同じ遺伝子を保有していても、AやB遺伝子とヘテロ接合した場合とO遺伝子とヘテロ接合になった場合では抗原量に差を生じます。

【関連Blog】

・#067:A2B(A3B)のB抗原量はA1B型よりも通常増加しているの(はてな?)

https://www.bloodgroup-tech.work/entry/2020/07/12/060555