RhDの中には、抗D試薬との反応が通常のD陽性よりも弱い凝集を呈するweak Dが存在します。weak DのD抗原量に明確な定義がないため、抗Dとの反応は即時判定で少し弱いものから間接抗グロブリン試験で1+程度の凝集のものまで様々です。ここでは、weak Dの(はてな?)についてシェアしたいと思います。

現在市販されている抗D試薬は、IgM抗DとIgG抗Dのブレンドタイプが多く使用されています。以前はポリクローナル抗体(IgG抗D)であったため、通常よりもD抗原が少ない検体(抗Dを用いた被凝集価測定で2~3管程度低い検体)では即時判定が陰性又は弱陽性で、間接抗グロブリン試験を実施すると3+以上の凝集が観察されていました。しかし、現在用いているIgM抗Dを用いて、それらの検体を検査すると、ほぼ全てが即時判定で2+以上を示します。従って、以前weak D又はDuなどと呼ばれていた個体は、現在の抗D試薬で検査した場合は、通常のD陽性と判定されることがあることを知っておく必要があります(以前とは、抗D試薬の組成が変わったため強く反応する)。

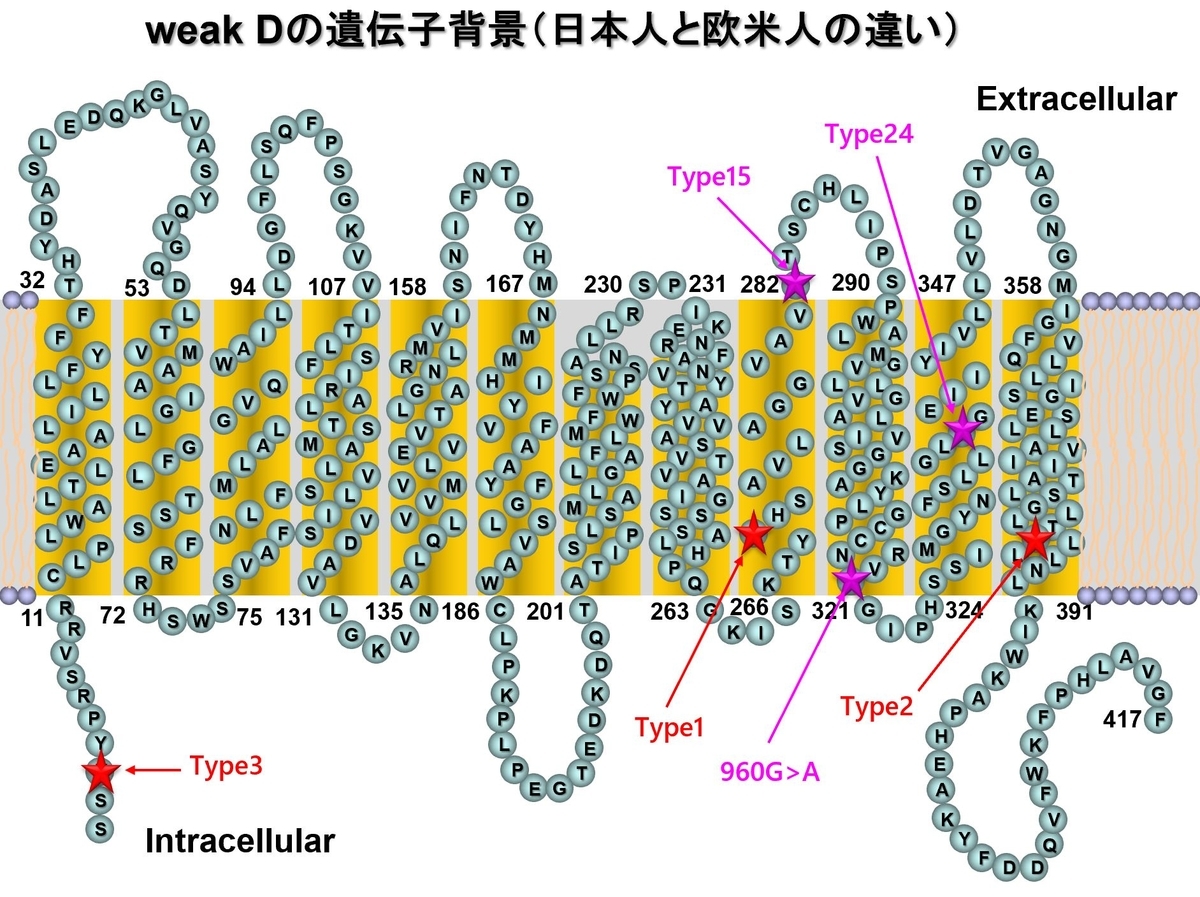

weak Dの分子生物学的メカニズムの一つとして、RHD遺伝子のミスセンス変異によってRhD蛋白の発現量が低くなることが分かっており、現在140以上に分類されたweak Dアリル(RHDバリアントアリル)が報告されています。・・・とはいえ、このblogを見ている多くの人は遺伝子検査を専門にしているワケではないと思いますので、ここでは、日本人のweak Dに見られる代表的なアリルや欧米人との違いについて触れたいと思います。RhD蛋白は膜貫通型の蛋白であり、6つの細胞外ループを持つことは知られています。近年、weak Dの遺伝子解析が進み、weak Dから検出されるバリアントアリルの多くは赤血球膜内のミスセンス変異が多いことが分かっています。

欧米人から検出されるweak D では、type1(809T>C)、type2(1154G>A)、type3(8C>G)がそれぞれ70%、15%、5%を占め、type1~3を合わせると90%になります。これらは全て赤血球膜の内部又は内側に位置する部分のアミノ酸置換によるものです。このタイプは、抗Dとの反応が直接凝集(即時判定)で1+~2+程度を示し、間接抗グロブリン試験では比較的はっきりした凝集(3+~4+程度)が観察されます。欧米ではこの3つのweak Dタイプであることが明確(遺伝子検査を含めて)に分かれば、D陽性と判定し、輸血はD陽性血液を使用、妊婦の場合は抗D免疫グロブリンの投与は行わないとしています。

一方、日本人から検出されるメジャーなweak Dアリルとしては、960G>A(サイレント変異:アミノ酸置換なし)、type15(845G>A)、type24(1013T>C)の3種類で約6割を占めています。その中でも960G>Aは35%程度を占めるメジャーアリルです。このアリルを有した赤血球の抗Dとの反応は直接凝集でw+~2+を示し、間接抗グロブリン試験では3+程度を示します。抗Dによる被凝集価は32倍前後であり、D陽性よりは明らかに弱い反応を示しますが、すごく弱いというワケではありません。一方、type15やtype24は即時判定は陰性で間接抗グロブリン試験でも1+~2+の弱い凝集のため、少し強めに試験管を振ると陰性に見える場合もあるくらい弱い凝集です。典型的な弱いweak Dだと思います。とくにtype15は、weak partial Dとも呼ばれています。これはD陽性血液を輸血した際、抗体を産生する可能性のあるweak Dという意味です。他にtype11、type15、type21などがあり、これらはpartial Dの一種とも考えられています。そもそもweak Dは、D抗原には質的異常がなく、全てのDエピトープを有しているが、抗原量が少ないだけという考え方があります。従って、間接抗グロブリン試験ではっきりした凝集(2+~3+以上)があれば、輸血によって抗体(抗D)は産生しないという考え方です。但し、weak Dと考えられる検体の中に、partial Dが紛れている(多種類の抗体で検査すればweak Dではなくpartial Dと判明する)可能性があるため、一概にこの考え方で対応できないというのが悩ましいところです。weak Dと判定する目安は、抗D試薬と即時判定は陰性、その後の間接抗グロブリン試験で陽性のものをweak Dと考えて良いと思います。

partial Dは、膜の外側(膜表面)のアミノ酸置換によって、ある種の抗Dとは反応しないため、D陽性の輸血によって抗Dを産生する場合があります。partial Dとweak Dを血清学だけで決めることは相当難しくなっています。日本人から検出されている典型的なpartial D(VIb、Va、VI、DFR、DCSなど)については複数例のモノクローナル抗Dによって鑑別できる場合もありますが、それでも一部に過ぎません(DVaなどはタイプの異なるものが存在し血清学ではweak Dと区別出来ない場合が多い)。典型的なpartial Dでは抗Dと顕著に弱い反応ではなく、一部のモノクロ抗Dと反応しないということですが、中にはweak Dの様に、抗Dと弱い反応を示すpartial Dもあります。従って、抗Dとの間接抗グロブリン試験において2+程度以下でweak Dが疑われた検体の中に、稀ではあるがpartial weak Dの場合があるということになります。そのため、被検者が妊娠可能な女性や小児の場合は、安全策を考えて輸血はD陰性を使用するという結論になるのはこのような背景があるためです。